金仏壇の種類

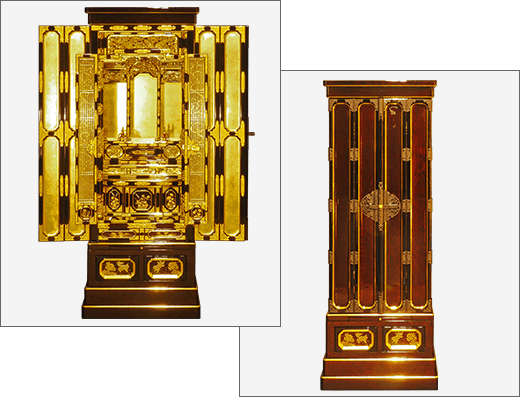

高山型仏壇

正面(台輪や扉の表面)に木目が透き通った深い色合いの透き塗りで高級感が漂います。

欄間彫刻が段違いになっている「違い長押」と障子の下部に蒔絵を施しているのも特徴。

古くから飛騨地方に伝わる「高山型仏壇」です。

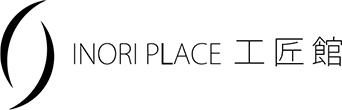

名古屋型仏壇

正面や内部に多数の金具を施し、豪華な宮殿を用い、欄間彫刻が三間に分かれている「サシマス」造りで下台が高いのが特徴。

古くから尾張地方に伝わる「名古屋型仏壇」です。

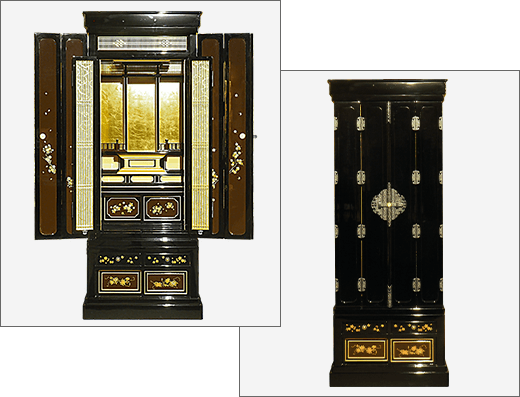

京都型仏壇

黒塗りを基調とし、胴が長くどっしりと構えたバランスで、金具も少なめくシンプルで上品さが特徴。

京都を始め全国的に伝わる「京都型仏壇」です。

創作仏壇

彫刻や金具を極限まで減らし、上品な組子欄間と可愛らしい蒔絵を施し、伝統的なお仏壇を現代的にアレンジし、世代を超えて好まれるデザインが特徴。

上品で可愛らしい印象の「創作仏壇」です。

金仏壇ができるまで

全体に黒の漆塗りが施され、内部に金箔が張ってある仏壇で、塗り仏壇とも呼ばれています。

木地・宮殿・彫刻・塗り・金具・金箔・蒔絵といった7つの仕事から成っています。

木地

仏壇の材料とする木材(桧、欅、ヒバ、杉、松)などを使用し、分解できるよう臍組みでお仏壇の形に形成した物をいいます。

宮殿

本尊を祀る部分と脇持を祀る両脇の三間で構成し、屋根と柱で構成した御寺院を忠実に模したもので、大谷派(東)・本願寺派(西)・浄土宗などの宗派に合せた形の本尊と脇侍を祀る宮のことをいいます。

彫刻

お仏壇の彫刻には花鳥・天人・羅漢・龍・雲鶴など仏教に関わる図柄を彫刻することが多く、粘り気のある松材で彫刻をする事が一般的です。高級品には木目の美しい欅材を使用することもあります。

塗り

金仏壇には伝統的に漆が使われてきましたが、近年ではカシューや化学塗料が多く使われております。木目を活かした透き塗りや梨肌のような梨地塗りなど黒塗り以外にも技法を凝らした塗りも多く使われております。

金具

銅や真鍮(しんちゅう)などの板に図柄を描き映し、鏨(たがね)、を使用し柄を付けていきます。近年ではプレス金具(型押し金具)や電鋳金具(電気鋳造金具)が多く使われております。表面には金メッキを施します。

金箔

本金を薄く延ばしたものを1枚1枚丁寧に貼り合わせていきます。金箔には純度があり、五毛色(純度98.912%)1号色(純度97.666%)2号色(純度96.721%)3号色(純度95.795%)4号色(純度94.438%)で純度が高いほど黄金色になります。

蒔絵

塗り板に図柄を描き映し、金、銀などの金属粉や色粉を蒔いて、表面に付着させ固める技法です。平蒔絵・高蒔絵・研ぎ出し蒔絵などの種類がございます。

芸術的な彫刻や蒔絵、高級感が漂う金箔や塗りなどが施され、金仏壇=高価なイメージを持たれている方も少なくはないでしょう。

また、宗派による細工の違いに加え、産地によってもそれぞれ違いがあります。

金仏壇の製作は、工部七職の技法(木地・宮殿・彫刻・塗り・金具・金箔・蒔絵)により各工程の職人がそれぞれの部分を担当して製作します。

各工程では職人一人一人が責任を持ち、自らが習得した伝統技法を妥協する事なく出し切る事で、次の工程へ最高の状態で送り出します。

その様な工程で仕上げられた金仏壇は、職人の物造りに対する姿勢と、古くから伝えられてきた伝統技法の結集です。